歴史家: 「私の書いた本だ。書いてしまえば、それが歴史だ。私の最新作、フランス革命の本だ。」

歴史家: 「私の書いた本だ。書いてしまえば、それが歴史だ。私の最新作、フランス革命の本だ。」

王子さま: 「真実なの?」

歴史家: 「(What?)」

王子さま: 「真実」

歴史家: 「・・・つづりは?」

(参考:映画「The Little Prince ―星の王子様―」スタンリー・ドーネン監督、字幕翻訳・篠原有子)

時々、思う。

私たちは、誰かがつくった物語の中にいるのだろうか? と。

私が日々思うことや考えることは、どうやってできたのだろう? はじめからあったのか、それとも後から覚えたことなのか・・・。自分ではこうだろうと考えていたことも、「○○さんはこう言ってたよ」というのを聞くと、自分の考えが揺らいでしまうのはどうしてだろう? 自分の考えに自信満々の人は、どうしてそれが本当だと分かったのだろう・・・?

永遠なのか本当か 時の流れは続くのか

いつまで経っても変わらない そんな物あるだろうか

見てきた物や聞いた事 いままで覚えた全部

でたらめだったら面白い そんな気持ちわかるでしょう

答えはきっと奥の方 心のずっと奥の方

涙はそこからやって来る 心のずっと奥の方

(参考:「情熱の薔薇」 作詞・作曲:甲本ヒロト)

善悪の判断は、どうやってしているのだろう? 私たちの行いを裁くのは、私たちが作った法律。それに基づいて裁判官が判決を下す。でも、復讐や社会的制裁というかたちで裁判官以外の人々が罰を下すこともある。過剰な報道や思い込みによって人を追い込んだり、殺してしまうところまでいってしまうことも起きている。戦争になれば、人殺しが英雄になる世界だ。

死刑を下す人は、裁かれないのか? “悪い人”を懲らしめる人は、“善い人”だから? その人が自分のしたことと向き合う機会を、どうしてその人がそうゆうことをしてしまったのかを私たちが知る機会を、そして、それを知ることで私たちの生き方や社会を見つめ直す機会をバッサリ終わらせてしまうのは、本当に善いことなのだろうか。それに、自分にとって都合の悪いものは排除すればいいという考え方は、殺人者と同じ考え方なのでは・・・。

「ですが結局」 と若者は困りはてて言う。「結局、あいつは牡牛の頭なのです。怪物です、自然界の奇形です、人間を生贄として要求するものです!」

「どこから、そういうことを聞いたのですか」 と娘は穏やかたずねる。

「そうゆう噂です。みんながそう言います。王女様の御父君も。いや、あいつを産んだ御母君までもが」

「ええ、そう、昔からよくある話、いつもの」 と彼女はうんざりしてこたえる。「昔からよくある話によって、みんなは善悪の区別をしようとする。だが世界の記憶のなかでは、すべてはひとつで、必然なのです」

そして短い沈黙のあと彼女がつけ加える。「そして、もしも私たち人間がずっと前に世界の記憶をすべてなくしてしまっているとしたら、世界の記憶はすべてどこへ行くのでしょう?」

(参考:岩波書店「鏡のなかの鏡―迷宮― <30>」ミヒャエル・エンデ作、丘沢静也訳)

これまで感動をよぶ物語は、どんなストーリーだっただろう? と考えてみる。

幸せだった日々に、突然思いがけないことが舞い込んでくる。そして、困難な状況におちいって、そこから這い上がってくる物語が多い気がする。

ヒーローが登場する物語には、どんなキャラクターが登場してくるだろう?

悪役は必須だ。そして、ヒーローは最後にその悪役をやっつけて、めでたしめでたしの物語が多い気がする。

善と悪は、互いが必要でがっしり手を繋いでいるようだ。かわいそうな人たちと救世主の関係もまた。

この物語を続けようか? それとも、別の物語を綴ろうか?

登場人物たちは、みんな同じような顔や体型で、同じような性格で、考え方も同じにしてみよう。舞台は、どこに行っても同じような土地で、変化のない日々にしてみよう。この設定で、どんな物語が書けるだろう?

ホラーなら書けそうだけど、想像できる範囲は狭くて、あんまり楽しくない感じがする。のぺっとしてダラダラして、壊れる気配も何かが生まれる気配もない。平穏かもしれないけれど、それを平和とは呼べない気がする。

じゃ、登場人物たちは、みんな個性豊かな存在たちにしてみよう。舞台も変化に富んだ場所で、いろんなことが起きる日々にしてみよう。この設定なら、どうだろう?

何だか楽しそう。創造と破壊が繰り返され、次は何が起きるだろうかとドキドキワクワクしながら想像をグングン広げて書けそうだ。ひっちゃかめっちゃかになりそうだけど、多くの学びも与えてくれそうだ。

それなら、やっぱり善と悪、かわいそうな人たちと救世主の物語を続けた方がいいのだろうか。

否・・・と、もっと別の物語があるのだと、内側から扉を叩く音がする。

問題は目覚めることだ。

(中略)

結局おれは、なにかに気づいたたったひとりの人間というわけじゃないだろう。そんなに抜け目ない人間とは、まるでちがうからな。それについてお喋りをしないと、みんなの意見がまとまったにすぎない。それともみんながしたいのは、まさにそうゆうお喋りなのか? みんなはこの夢が気にいっているのか?

(参考:岩波書店「鏡の中の鏡―迷宮― <29>」ミヒャエル・エンデ作、丘沢静也訳)

この世界の物語は、誰が書いているのだろう? その中で、私は誰を演じているのだろう?

誰かが作った物語を抜け出して、自分の物語を生きてみませんか? 生まれながらに罪を背負っているという物語を抜け出して、生命は地球にしか存在しないという物語を抜け出して、幸せな人生は一つのカタチしかないのだとする物語を抜け出してみませんか?

―それはかれの本領ではない。それどころか、そんなことは結局でどうでもいいのである。かれの本領は、任意の運命をではなく、自己独得の運命を見出すこと、そしてそれを自分の中で、完全に徹底的に生きつくすことだ。それ以外のいっさいは、いいかげんなものであり、逃れようとする試みであり、大衆の理想の中へ逃げもどるころであり、順応であり、自己の内心をおそれることである。

(参考:岩波文庫「デミアン」ヘルマン・ヘッセ作、実吉捷朗訳)

世界は、いつでもあなたの望みを待っています。あなたが、こちらを向いてくれるのを待っています。あなたの本当の望みは、何だったのでしょう? 何をするために、ここへ来たのでしょう?

「わたくしが望みを統べる君と呼ばれていることは、知っているでしょう。」 まろやかな声がいうのが聞こえた。「さあ、どんな望みがありますか?」

バスチアンはちょっと考えてから、おそるおそるたずねた。

「ぼく、いくつまで望みをいっていいんですか?」

「いくらでも好きなだけ。 ―多ければ多いほどいいのです、バスチアン。それだけファンタージエンが豊かに、さまざまな形になるでしょう。」

バスチアンはこの思いがけない申し出にどぎまぎしてしまった。突然無限の可能性が目の前に開けてみると、望みはかえって一つも出てこなかった。

「ぼく、わからないな。」 バスチアンはとうとういった。

しばらくしんとしていたが、やがて小鳥のようにやさしい声がいった。

「それは困りましたね。」

「どうしてですか?」

「それではファンタージエンが生まれないからです。」

バスチアンは途方にくれてだまった。すべては自分しだいだということは、無制限な自由をたのしんでいるバスチアンに少し迷惑なことだった。

「どうしてこんなに暗いんですか、月の子(モンデンキント)?」 かれはたずねた。

「始めというものは、いつも暗いのです、バスチアン。」

(参考:岩波書店「はてしない物語」ミヒャエル・エンデ作、 上田 真而子、佐藤真理子訳)

私たちは、再び透明な暗闇の中に立つ。

そこに光が立ち上ったとき、私たちの新たな物語がはじまります。

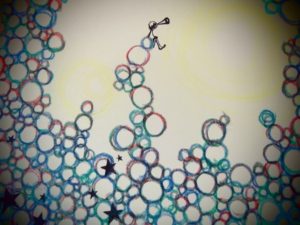

世界の縁で探索中

世界の縁で探索中 制作中のキャンバスに向かってひたすら描いている姿は、大きなアクションもなく、同じような姿勢でずっと同じ場所にいるように見える。でも、同時に大冒険をしている。耳に聞こえない、目に見えない場所での大冒険。

制作中のキャンバスに向かってひたすら描いている姿は、大きなアクションもなく、同じような姿勢でずっと同じ場所にいるように見える。でも、同時に大冒険をしている。耳に聞こえない、目に見えない場所での大冒険。 よく、こういう質問がくる。「いつ、完成って決めるんですか?」

よく、こういう質問がくる。「いつ、完成って決めるんですか?」 物語の書き手は、どこにいるのだろう?

物語の書き手は、どこにいるのだろう?